イラストレーター・Mika Pikazoを創った『マックイーン:モードの反逆児』──私を創った映画 #07

連載「私を創った映画」第7回は、イラストレーター・Mika Pikazoさんの価値観や原点を探っていきます。

イラストレーターに漫画家、小説家や映像作家……第一線で活躍するクリエイターやアーティストのみなさんは、これまでにどんな映画と出会い、影響を受けてきたのでしょうか。連載『私を創った映画』では、クリエイターやアーティスト本人が選んだ映画作品を通して、その方の価値観や原点を探っていきます。

今回お話を伺ったのは、漫画家・イラストレーターの窪之内英策さんです。紙とペンによる手描きを中心としたシンプルなスタイルで、生き生きとしたキャラクターを数多く生み出してきた同氏。映画化もされたヒット漫画『ツルモク独身寮』の作者としても知られ、現在はTVCMやアニメ、MVなどのキャラクターデザインも手掛けるなど、活躍の幅を広げ続けています。

そんな窪之内さんが「私を創った映画」に選んだのは、1971年に公開された映画『小さな恋のメロディ』です。同作で鮮やかに描かれる子どもたちの無垢なやりとりの数々は、窪之内さんが作り手として大切にする「忘れ物を取りに行く感覚」をいつも思い出させてくれるといいます。イラストレーターとしても活躍するようになった背景や自身の代表作についての話と合わせて、同作の魅力を訊きました。

窪之内英策(漫画家・イラストレーター)

世界15ヵ国以上で翻訳出版されている『ツルモク独身寮』や、TVドラマ化もされた『ショコラ』で知られる漫画家。現在はイラストレーションを中心に活動中。日清食品「カップヌードル」TVCMシリーズのキャラクターデザインなど、企業広告のビジュアル制作に加え、アニメ作品のキャラクターデザイン・原案も手がける。キャラクターデザイン原案を務めたオリジナルTVアニメ『アストロノオト』が2024年4月より放送・配信開始予定。

小さな恋のメロディ(1971年)

11歳のダニエルはバレエの授業を覗き見し、美しい少女・メロディに恋をする。惹かれあうようになった2人は、ある日学校をさぼって海へ。このことが教師にばれて「結婚します」と宣言したことから、学校と大人を巻き込んで大騒ぎになってしまう──思春期の恋心が生き生きと描かれており、イギリスの保守主義をやんわり批判しているあたりも興味深い作品。バックに流れるビー・ジーズの音楽は当時大ヒットを記録した。

──漫画家としてデビューし活動を続けてきた窪之内さんですが、現在はイラストやキャラクターデザインを中心にご活躍されています。どのようなきっかけから、現在のような活動内容へと展開してきたのでしょうか。

窪之内:20歳の頃から20年以上続けていた漫画の連載を、全てやめたところが一つの分岐点でした。今から10年ほど前のことです。やめた当時はもう疲れ果てていて、体調も崩してしまっていて。「これからどうしようかなあ」と考えながら、近所を飲み歩いたりしながら過ごしていました。

あてもなく日々を送るなか、唯一まめに続けていたのがSNSへのイラスト投稿でした。しばらくすると、投稿を見た方から少しずつお仕事の相談をいただけるようになったんです。徐々に依頼の数が増えていき、気がつくと本格的に、イラストやキャラクターデザインを軸に活動できるようになっていました。

──お休みされている間もSNSにイラストを投稿し続けていたのは、どのような気持ちからだったのでしょうか。

窪之内:自分自身の技術を向上させたいという気持ちは、休んでいた時も常にあったんです。自分以外の誰かに描いたものを見てもらって、リアクションをもらって、もっとよくできるポイントは何かを探し続けたい。SNSはそのための場としてちょうど良いと考え、投稿を続けていました。

自分にとっては、当初は修行の場のような感覚でしたね。同時に、せっかく投稿するならなごやかになったり、クスッと笑えたりするものを届けたいという想いもあって。ただまさか、そこから仕事をいただけるようになるとは……全く予想していませんでした。

──漫画家からイラストレーターへ、活動の中心が移っていくなかでも変わらず大切にしていることはありますか?

窪之内:自分が描こうとするキャラクターひとりひとりの魅力を、いつも最大限に考えると。これに尽きると思います。

「魅力」というのは、単に見た目だけの話ではありません。そのキャラクターが持つ内面的な特徴から、過去と未来も含めた生涯まで。たとえ1枚だけの絵であったとしても、受け取った人には、そこに描かれてないストーリーまで感じてほしい。そのために、作り手の自分が絵のなかでは直接描かれない範囲にまで想像を巡らせることを、いつも大切にしています。

もうひとつ、僕の頭のなかは基本的に、小学生の頃からほとんど変わってないんですよ。子どもの時に見ていた大人たちの様子、味わった後悔やときめき……子どもの頃に培ったものが、大人になった今もずっと根っこにあるんです。そういう根底にある感覚や気持ちを、完全に失わないようにしたいと思っています。

──窪之内さんが子どもの頃、どんなことを頭のなかで考えながら過ごしていたのか気になります。

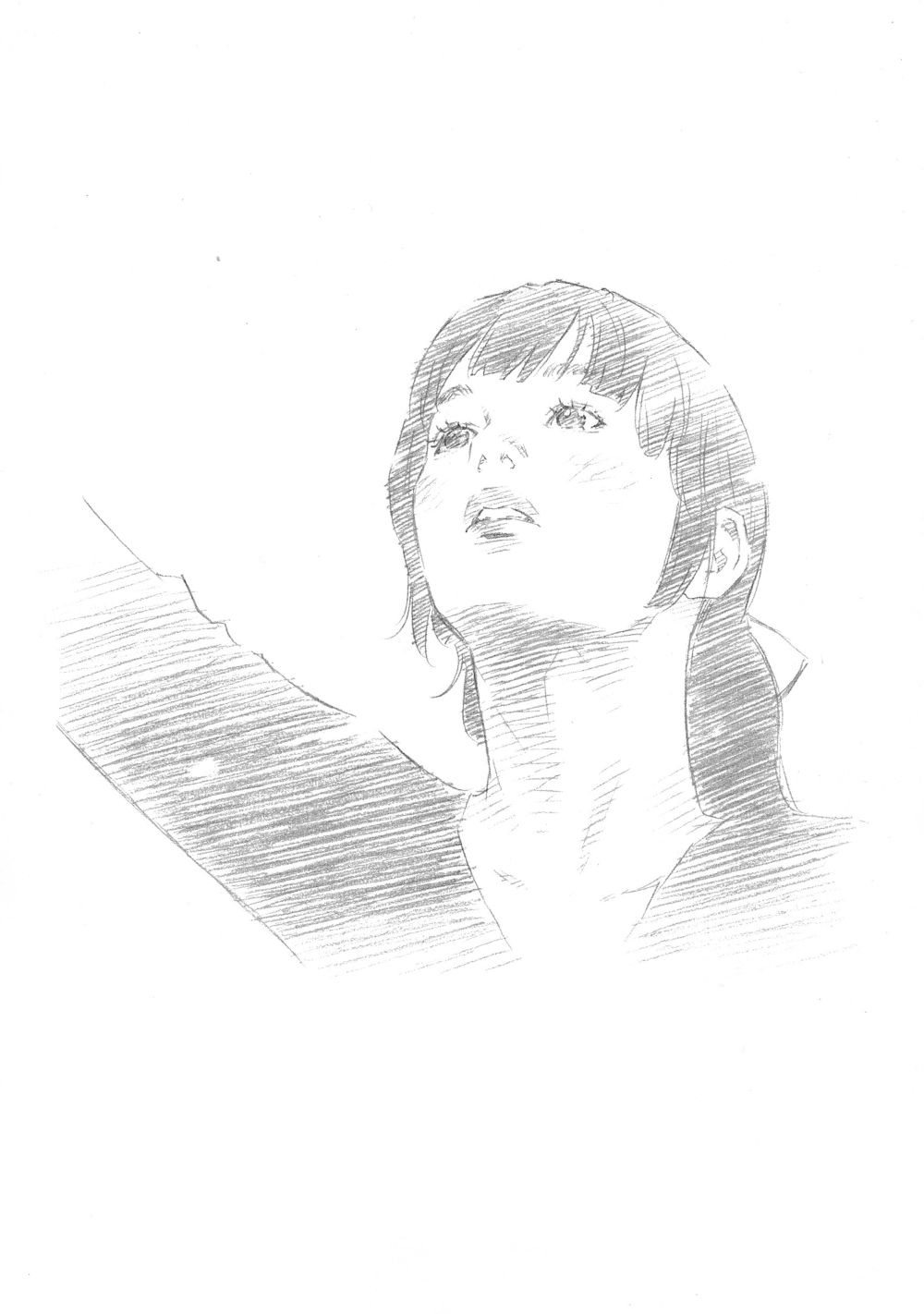

窪之内:たとえば家族や友達と花火大会に行っても、花火は全然見ていなかったですね。その代わりに、花火の照り返しで地面や水面に浮かび上がる、ひとりひとりの“表情”をずっと見ていました。みんなが空を見上げて笑顔になっている表情が、自分の足元にばーっと咲き誇るわけですよ。それを見ているほうが、自分にとっては面白いし楽しくて。ひとりだけずっと下を見ていました(笑)。

みんながこれは面白いとか、これは素敵だと言っているものが、どうしても自分にはしっくりこないことがあったんです。もちろん、全部が全部そうだったわけではありません。でもそういうちょっとした感覚の積み重ねが、いま自分だけが持っている“世界の見方”につながっているのだと思います。そして自分がつくる作品の内容にも、いろいろ影響を与えているのかもしれません。

──ここからは、窪之内さんを創った映画『小さな恋のメロディ』について、お話を伺います。まずはこの作品を初めて観た時のことから教えてください。

窪之内:初めて観たのは小学生の頃だったと思います。親がよく映画館に連れて行ってくれたり、テレビでロードショーを観たりしていたので、その流れのなかで偶然観た1本でした。それから今までの間に、何十回と繰り返し観ていますね。

この作品に出てくるメロディは、自分にとっていわば“初恋の人”なんです。初めて観た時「世の中にこんなかわいい子がいるのか!」と衝撃を受けたのを覚えています。

なかでも好きなのは、ダニエルがメロディに一目惚れするきっかけになったダンスのシーン。ここでは、ダニエルが心を奪われている様子を描くために、メロディの動きがスローモーションで表現されています。もしこのシーンがスローモーションで描かれていなかったとしても、自分の目にはそう映っていただろうなと思わされる。それほどまでに、子どもの頃の僕も心を奪われていました。

──ほかにも同作のなかで特に印象に残っているシーンはありますか?

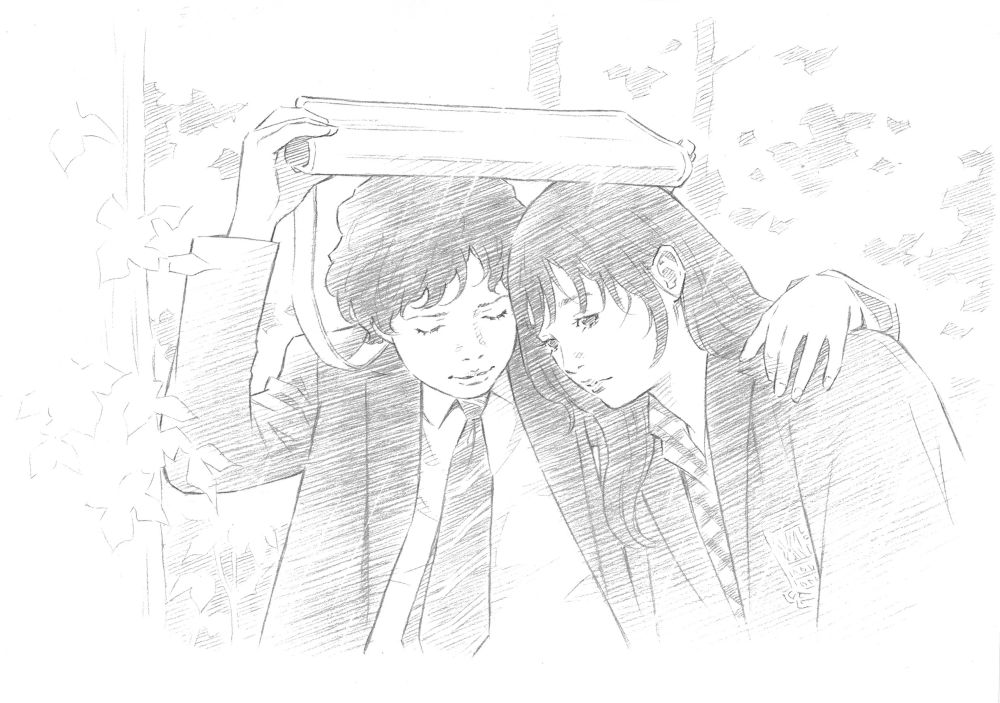

窪之内:メロディとダニエルが墓場に行って、ある人の墓石に書かれた文字を読み上げながら言葉を交わすシーンです。そのなかでダニエルがメロディに送るセリフが、すごく良くて。「50年の幸福、50年って長いわね。50年も愛し続ける?むりだわ」と話すメロディ。それに対してダニエルが「愛し続ける。もう1週間愛してるよ」と言葉を送るんです。

子どもにとっての1週間って、大人に比べてすごく長く感じるじゃないですか。その感覚をにじませるという意味でも、とても良いセリフだなと。自分も漫画を描く時にはセリフも考えますが、こういうセリフって、出したくてもなかなか出てこないんですよ。何度観てもすごいなあと感心します。

もうひとつ、メロディとダニエルが授業を抜け出して、遊園地へ遊びにいくシーンも大好きです。担任の先生による点呼の声とシンクロするように、2人が乗った列車がインサートして映し出される演出があって。こういう工夫が込められているからこそ、観ている間ワクワクした気持ちが途切れない作品に仕上がっていると思います。簡単なようでなかなか真似できない、秀逸な演出ですね。

──窪之内さんはこの作品のどのような部分から、特に影響を受けていると感じるでしょうか。

窪之内:物語を通じて展開される、子どもたちの無垢で純粋なやりとりや表情です。自分が子どもだった頃の感覚を、毎回思い出させてくれるんです。

この作品では、登場する子どもたちの姿がすごく鮮やかに描かれています。主役だけでなく、インサートで時折入ってくる脇役の子どもたちの表情も自然で素敵なんですよね。良い意味で全然演技に見えないですし、まるでドキュメンタリーを観ているような感覚にさせられます。

一方で、登場する大人たちのやりとりはどこかデフォルメされているようにも思える。自然というよりは、“演技”しているように見えるんです。

そうして子どもと大人を対象的に描くことで、子どもにしかない世界の見方や想像力があることを、より際立って感じられるのだと思います。それこそが、僕自身が活動を続けるなかで最も大切にしていることとも、つながっていくポイントでもあります。

──窪之内さんが活動のなかで大切にし続けていることとは、どんなことなのでしょうか?

窪之内:どこまでも子どものような感覚で発想することと、どこまでも論理的にものづくりと向き合うこと。その両方の姿勢を常に持ち続けることです。

人は大人になればなるほど、いろいろな固定観念がまとわりついてきます。気づいたら柔軟さを失ってしまい、どんどん不自由になってしまうことがある。でも子どもに戻った感覚になって、無垢な考えを巡らせることで、より自由で柔軟な発想が生まれることもあるはずです。

子どもの頃だからこそ抱いていた夢や理想、悔しさや恥ずかしさ……それはある種、人が過去に置いてきてしまった“忘れ物”でもあると思っていて。僕は自分がした忘れ物を、自分で取りに行くような感覚を持ち続けることを、活動のなかですごく大切にしてきました。

そしてもうひとつ大切にしているのが、ロジカルに考えて作品をつくり上げていくこと。作品を受け取る人が、どうすれば最も魅力を感じて、ワクワクした気持ちになれるのか。1冊の漫画をつくるにしても、1枚の絵を描くにしても、削ぎ落としたり付け足したりの試行錯誤を繰り返しながら、最後はとにかく理詰めでベストな形に仕上げていくんです。

ともすれば、矛盾した話にも聞こえるかもしれません。でも子どものような発想と論理的な思考、その両方を兼ね備えていることが、プロだといえるのではないかと思っています。両方携えているからこそ、生み出せる魅力があるはずなんです。

──そうした大切にされている考えや想いが形になったと感じるような、これまでのなかで特に印象深いご自身の作品はありますか?

窪之内:どうだろう、全くないかもしれないですね。僕は自分がつくった作品に対して、基本的に後悔しかないんです。

もちろん、出来上がって自分の手から離れる時点では、常にそれがベストだと実感しています。それに、毎回120%の力を出し尽くしてつくり上げてもいます。でも漫画にせよイラストにせよ、ちょっと時間が経って冷静に見返してみると、恥ずかしくてしょうがなくなるというか。 もっとこうすればよかった、ああすればよかったという気持ちばかりが湧き上がってくる。結果として、満足とか誇れるとかいえるような作品は、いつも思い浮かばないんです。

──漫画家を始めた当初から、そうした感覚があるのでしょうか?

そうですね。若い時から自分にとっての理想像みたいなものが、常に10年先まで頭のなかにあって。走っても走っても常に更新されるから、いつまで経っても理想の自分の背中しか見えない。 そこに至らない自分がいることもわかっている。描くたびに、最終的には悔しい気持ちが勝ってしまう感覚です。

ただ最近は、昔に比べれば自分なりに光が見えている感覚も同時にあって。自分はここに行かなきゃ、ここに行きたいというイメージが見えている。それが見えるようになったことは、かつての自分と比べて大きく違うところかもしれません。

──今後挑戦してみたいことや取り組んでみたいことを教えてください。

窪之内:体力のあるうちは、いろいろなお仕事に引き続き取り組んでいきたいと思っています。お声がけいただける限りは、最大限の力を尽くしてがんばりたいです。

僕はこれまでずっと、作品をつくる人間として生きてきました。今後もせっかくつくり続けるなら、受け取る方々が、少しでもワクワクした気持ちになれるものを届けていきたい。それこそが、次の世代で何か面白いものをつくってくれる人が現れることにも、つながっていくかもしれません。そういう“バトンパス”ができたら、自分にとっては幸せなことだと思います。

もうひとつ、この先年齢を重ねて仕事が落ち着いてからは、自分のペースで描きたいものを描きたいという気持ちもあります。 思い立ったときにふっと、その時の衝動だけでペンを取るような。のんびりでも良いから薄めの絵本を1冊書いて、子どもから大人まで、いろいろな人たちに読んでもらいたい。そんなことも実現できたら、楽しいかもしれませんね。

連載「私を創った映画」第7回は、イラストレーター・Mika Pikazoさんの価値観や原点を探っていきます。

連載「私を創った映画」第6回は、ヤバイTシャツ屋さん・こやまたくやさんの価値観や原点を探っていきます。

連載「私を創った映画」第3回は、イメージディレクター・ORIHARAさんの価値観や原点を探っていきます。

『脱走』の劇場公開を記念して来日したイ・ジェフンさんに役作りや、ご自身の夢などについて伺いました!

『脱走』の劇場公開を記念して来日したク・ギョファンさんに役作りや、ご自身の夢などについて伺いました!

国民的おかし「たべっ子どうぶつ」がまさかの映画化!松田元太、水上恒司、髙石あかりが声優を担当