イラストレーター・Mika Pikazoを創った『マックイーン:モードの反逆児』──私を創った映画 #07

連載「私を創った映画」第7回は、イラストレーター・Mika Pikazoさんの価値観や原点を探っていきます。

イラストレーターに漫画家、小説家や映像作家……第一線で活躍するクリエイターやアーティストのみなさんは、これまでにどんな映画と出会い、影響を受けてきたのでしょうか。連載『私を創った映画』では、クリエイターやアーティスト本人が選んだ映画作品を通して、その方の価値観や原点を探っていきます。

今回お話を伺ったのは、画家のヒグチユウコさんです。日本を代表する画家の一人として、数多くの個展開催やコラボレーションを手がけてきた同氏。2023年12月から4月にわたり、自身初となる海外での個展『奇幻動物森林 樋口裕子展』が台湾で開催されています。

そんなヒグチユウコさんが「私を創った映画」に選んだのは、オムニバスホラー『世にも怪奇な物語』の第3話にあたる作品『悪魔の首飾り』。1900年代後半に公開され、フランスとイタリアを代表する名監督が競作したことでも知られています。自身にとって「少女像の原型になっている」という同作の魅力に加え、ヒグチユウコさんにとっての「絵を描くこと」について訊きました。

ヒグチユウコ(画家)

東京を中心に活動。顔出しをしないので必要な時は鸚鵡の被り物をする。個展開催を軸にファッションブランドや画材メーカーなど企業とのコラボレーションを数多く実施。2019年から2023年まで、国内の10会場の美術館にて展覧会「ヒグチユウコCIRCUS」を開催。ギャラリー「ボリス雑貨店」を2019年にオープン。同時にボリス文庫(個人出版)を立ち上げした。著書に『ファッションマジック』『せかいいちのねこ』『ギュスターヴくん』(白泉社)、『circus』『ヒグチユウコ作品集』『babel』(グラフィック社)、など。

『悪魔の首飾り』(1967年)

エドガー・アラン・ポーの怪奇幻想小説を、ロジェ・バディム、ルイ・マル、フェデリコ・フェリーニらフランスとイタリアを代表する3人の名匠の競作で映画化したオムニバスホラー『世にも怪奇な物語』の第3話にあたる作品。俳優のダミットは、かつて華やかな世界で名声と賞讃をほしいままにしてきたが、アルコール中毒によって失墜の最中にあった。そんな彼にイタリアから新車のフェラーリを報酬に映画出演の話が来る。しかしダミットは不安から酒をのみつづけ、何かに取りつかれたかのようにそのままフェラーリを走らせてしまう。

──今回は、ヒグチさんが大きな影響を受けた映画作品『悪魔の首飾り』についてお話を伺います。この作品を初めて観た時のことは覚えていますか?

ヒグチ:この作品に出会ったのは、たしか10代の頃だったと思います。テレビで放送されているのを、たまたま見つけたのがきっかけでした。観始めた瞬間、直感的に「これは記録しておかないといけない」と思って。慌ててリモコンの録画ボタンを押して、ビデオテープに収めました。

それを繰り返し何度も観ていたことを覚えています。テープの容量が少しだけ足りなくて、最後の最後だけが録画できていなくて。結末を観れないもどかしさと同時に、楽しみを取っておける喜びのような感覚があったことも含めて、すごく鮮明に記憶に残っています。初めて結末まで観れたのは、しばらく経ってレンタル店でビデオを見つけて借りた時でした。

──ヒグチユウコさんが「私を創った映画」にこの作品を選んだ理由を教えてください。

ヒグチ:私が絵を描く際の“少女像”の原型となっているのが、『悪魔の首飾り』に出てくる少女だと思っているからです。ただそのことに自分で気づいたのは、初めて観た時からずいぶん後のこと、大人になってからでした。その少女のことを特別に意識してきた自覚はなかったけれど、改めて振り返ってみるとかなりの影響を受けてきたのではないかと、ある時ふと思ったんです。

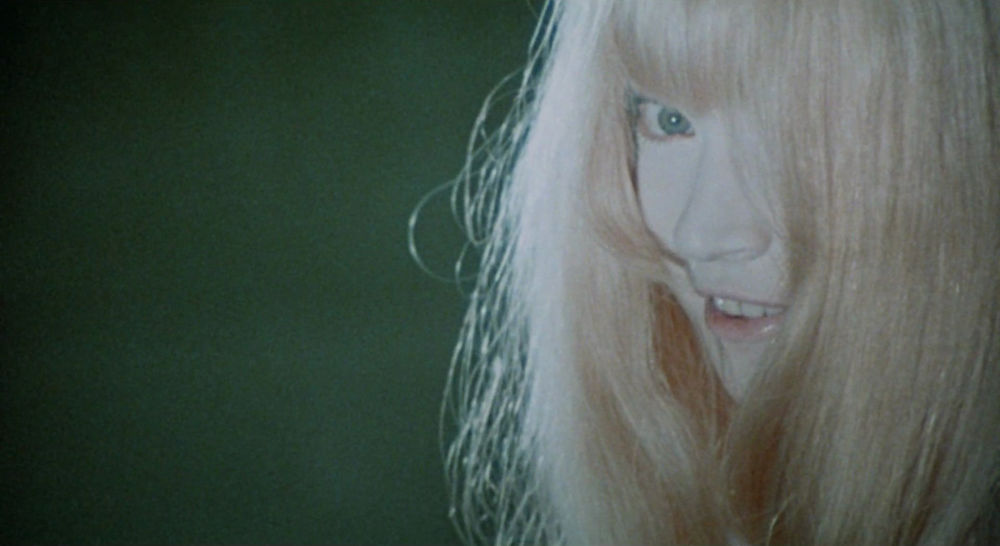

この作品の主人公・トビーは落ちぶれた役者で、自身への不安からお酒に溺れてしまっています。そんな彼の目には、世界がどこか不気味で狂ったように映っている。歪んだ彼の視界に、まるで死神の幻影かのように何度も姿を現すのが、白い鞠を持ったその少女です。

作中のさまざまな場面で、愛らしく魅力的な少女が繰り返し、まるで主人公がゆっくりと死に向かっていくのを暗示するかのように出てくる。それを観て「怖い」と感じる人もいると思います。でも私にとっては、怖さよりも美しさのほうが感じられるんです。初めて観た時から「なんて綺麗なの」と思っていましたから。映像の端に見えるような表現も含め、すごく魅力的に描かれているんです。

この作品に限らず、私はホラー映画が大好きで。ホラー映画って、名作であればあるほど、ある種笑いの要素が含まれているものも多くありますよね。でもこの作品に関しては、 笑いの要素はほとんど含まれていない。それよりも、「美しい」という感想が思い浮かんでくるんです。隙のない、完成されたアート作品なんだと感じますね。

──今回描いていただいたイラストも、まさにその少女がモデルとなっています。

ヒグチ:どこかシーンを選んで描くというよりも、やっぱりこの少女のことを描きたいという考えが一番に浮かんできました。先ほども触れたのですが、私のなかでは怖いというより、綺麗な美少女という印象のほうが強く残っていて。その印象が、自分が絵を描く際の少女像の原型として、頭のどこかに染み込んでいるんだと思います。

ただ、作品を通して少女の顔全体が映る場面がほとんどないんです。そのうえで、どの辺りのシーンを見ながら描くのが良いか、考えを巡らせながら絵にしました。

私のなかでは、この少女にずっと片想いをしているというか……なんだか追い込まれるように、気がついたらこの少女を思い出すような、不思議な感覚がありますね。そんな感覚にさせられるような作品は、自分のなかではおそらく他にはない気がします。改めて考えてみても、子どもの頃にこの作品を観て、この少女に出会えたことは、自分にとって大きな意味があったんじゃないかと感じますね。

──他にも『悪魔の首飾り』から影響を受けたと感じることはありますか?

ヒグチ:なかなか言葉にするのは難しいですが、いくつもあるんだと思います。たとえば、画面上での“見せ方”でしょうか。全てのシーンに無駄がなく、だからこそ醸し出されている空気感がある。ストーリー自体はすごくシンプルなのですが、“画としてのかっこよさ”がたくさん含まれているので、何度観ても魅力的に感じるんです。

あとはなんといっても、トビーがフェラーリに乗って暴走のような運転を続けるシーン。観るたびにハラハラさせられるのですが、 まさに死へ向かっていく様を体感しているような気分になるんです。あれほどのスピードが出ている車に乗るのは、 想像するだけでもう恐怖でしかないので。脳がアルコールや薬で麻痺した状態で語られる言葉も相まって、私がこの作品のなかで最も怖さを感じる場面になっていますね。

この映画のなかで描写されている「アルコールで思考や感覚が鈍っている状態」は、私自身がイメージする「お酒を飲みすぎることによって体に起こる変化」と、すごく近いものがあるんです。私自身は今はもうお酒を一切飲まないのですが、作中で描かれるような、酔って世界にフィルターがかかってしまうようなあの表現は、私のなかにある感覚とぴったり一致する。そういうある種の共感も、何度もこの作品を観る理由の一つになっているのかもしれません。

──ここまでの『悪魔の首飾り』から受けた影響のお話も踏まえつつ、ご自身の活動についてもお話を伺わせてください。ヒグチさんが活動を続けるなかで、特に大切にされていることはありますか?

ヒグチ:絵を描くのは、私にとって昔からずっと“楽しいこと”なんです。もちろん、描いていて「早く完成させたい……!」みたいなしんどさを感じることは多々あります。初めからやり直すこともあるし、そういう時はなかなか苦しいものです。

でもトータルで見たら、ところどころのしんどさよりも、楽しさのほうがはるかに上回ってくる。そうやって今後も、絵を描くことを楽しめる状態ではありたいと思っています。というか、私から絵を取ったらほとんど何も残らないんです。誤解を恐れずにいえば、すごくつまらない人間になると思います。

何もそれは、悲観的でネガティブな意味では全くなくて。それくらい、自分にとっては絵を描くことがすべてだと感じている。だからそう思ってしまうんです。絵を描くことだけをして生活したい。昔からずっと、そう思い続けてきましたから。その意味では、いま置かれている状況は自分にとってすごく幸運なものだと感じます。

今の私にとって不安なことといえば、「生きているうちにあと何枚の絵が描けるか」ということ。人生を終えること自体は全然怖くないのですが、絵が描けない状態になることには、少なからず恐怖があります。絵が描けなくなった自分自身に対して、果たして私は耐えられるのだろうかと。

誰しもがみんな、大なり小なり“好きなこと”を持っていて、それが生きる支えになっている。私にとってはそれが絵を描くことであり、世界や社会と自分がつながるための方法でもあるんです。だからこそ自然と、1年中ずっと絵を描くことばかり考えています。お酒を飲まないのも、運動のためにジムへ通うのも、満腹になるまで食べないようにするのも、すべて絵を描き続けるために必要なこと。日常のほとんどすべてが、画家としての活動に結びついているんです。

──ヒグチさんにとって、それほどまでに絵を描くことが重要な意味を持つようになったのは、いつ頃からなのでしょうか。

ヒグチ:いつからですかね……気づいたらそうなっていましたね。ひとつ、すごく鮮明に覚えているのは、私がまだ保育園に通っていた頃の出来事です。油絵をはじめていた私はある日、車に乗りながら母に「大人になってもこのまま絵を描いて暮らしたい」と伝えました。すると母が、「画家っていう仕事があるんだよ」と教えてくれて。その時から絵を描くのがすごく好きだったので、「だったら画家になる」と即答したのを覚えています。

それだけ早くに自分が進む道を決めたことで、どこか生きにくさのような気持ちを抱くことも経験しました。どちらかというと、人とコミュニケーションを取るのが得意でなかったことも、影響したのかもしれません。でも早くに自分のなかで道を決めたからこそ、経験できたこともまたたくさんありました。

──それほど早くから道を決めて進み続けてきたなかで、特に大変さや苦しさを覚えた時期はありましたか?

ヒグチ:一番必死だった時期は学生だった頃、あるいは大学を卒業してすぐの頃あたりかもしれません。

当時からできる限り、最低でも年に一度は絶対に展覧会の場で自分の絵を発表したいと考えていました。日々アルバイトをして、貯まったお金はほとんど画材やギャラリーを借りる費用に回して……それをしばらくの間、ルーティンのようにやりながら過ごしていたと思います。

ギャラリーに足を運んで「1年後にここを借りて、展覧会がやりたいです」といった感じで、直接お願いして回ることも何度もやりました。なんとか場所借りのための前金だけ払って、あとの色々は本番までにどうにか間に合わせていましたね。

特に若い頃はそんな生活をして過ごしていたので、「自分は社会人として必要なことをあまり学べていない、物知らずな人間なんだろうな」と今でも思うことがあります。でもその結果、当時から大きくブレることなく、今もこうして絵を描きながら暮らすことができている。いま振り返っても、そうして時間を過ごせた時期があったことは、自分にとっては幸運だったとも思います。

──画家として、これから特にやってみたいことや取り組みたいことはありますか?

ヒグチ:描きたいものはたくさんあるので、とにかく一つでも多く絵にしていきたいですね。 たとえば「こういう形態で、こういう画材で、こういう空間に飾る絵が描きたい」みたいに、具体的に想像できているものも少なくありません。発表していないだけで、すでに完成しているものもある。あるいはいつか作品にするために、すでに集めている材料もたくさんあるんです。

あとは“描きたい物語”も、自分の頭のなかには常にいくつも浮かんでいます。私の作品を知ってくださっている方のなかには、「猫の絵をたくさん描いている人」として覚えている方が結構多くいるかもしれない。たしかに猫を描くことは大好きで、これからも続けていきたいのですが、自分のなかでは猫だけというより、生き物全般を描くことが好きという感覚のほうが大きくあって。猫をはじめとした生き物たちも含めて、自分の身近なものをファンタジーとは少し異なる、自分なりの“物語”とともに描いていくことに、いつも楽しさを感じているんです。

その他にも、とにかく描きたいものは尽きることがありません。だから本当の意味でいま自分が欲しているのは、おそらく“時間”なんだと思います。時間が売っていたら喜んで買うし、眠らなくて済む魔法か何かがあったら、躊躇なく使うかもしれない。自分が一番実現したいことは、やっぱり「生きているうちに、一つでも多く絵に描きたいものを描くこと」なんです。きっとこれから先も、その気持ちが変わることはないと思います。

連載「私を創った映画」第7回は、イラストレーター・Mika Pikazoさんの価値観や原点を探っていきます。

連載「私を創った映画」第6回は、ヤバイTシャツ屋さん・こやまたくやさんの価値観や原点を探っていきます。

連載「私を創った映画」第3回は、イメージディレクター・ORIHARAさんの価値観や原点を探っていきます。

『脱走』の劇場公開を記念して来日したイ・ジェフンさんに役作りや、ご自身の夢などについて伺いました!

『脱走』の劇場公開を記念して来日したク・ギョファンさんに役作りや、ご自身の夢などについて伺いました!

国民的おかし「たべっ子どうぶつ」がまさかの映画化!松田元太、水上恒司、髙石あかりが声優を担当