2023年12月8日から21日の2週間限定で、『カンヌ 監督週間 in Tokio』の開催が決定しました。

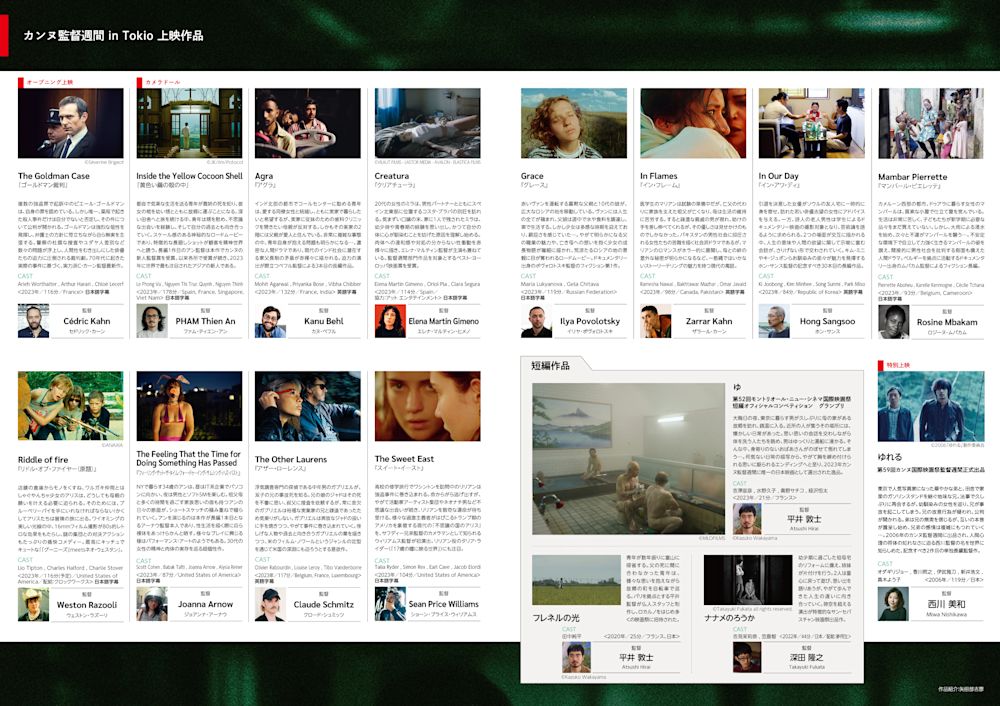

今回が日本初上陸となる『監督週間』。『カンヌ国際映画祭』の独立部門であり、ソフィア・コッポラやスパイク・リー、ケン・ローチ、ジム・ジャ-ムッシュなど、数多くの名監督たちにとって、世界へ羽ばたくきっかけとなってきた取り組みです。2023年5月にカンヌでお披露目された10作以上が早くも日本で観れるとあって、開催前から注目を集めています。

『カンヌ国際映画祭』といえば、映画好きはもちろん、そうでない方でも、一度は見たり聞いたりしたことがあるワードではないでしょうか。しかし、実際のところどのような催しなのか、ピンとこない方も少なくないかもしれません。

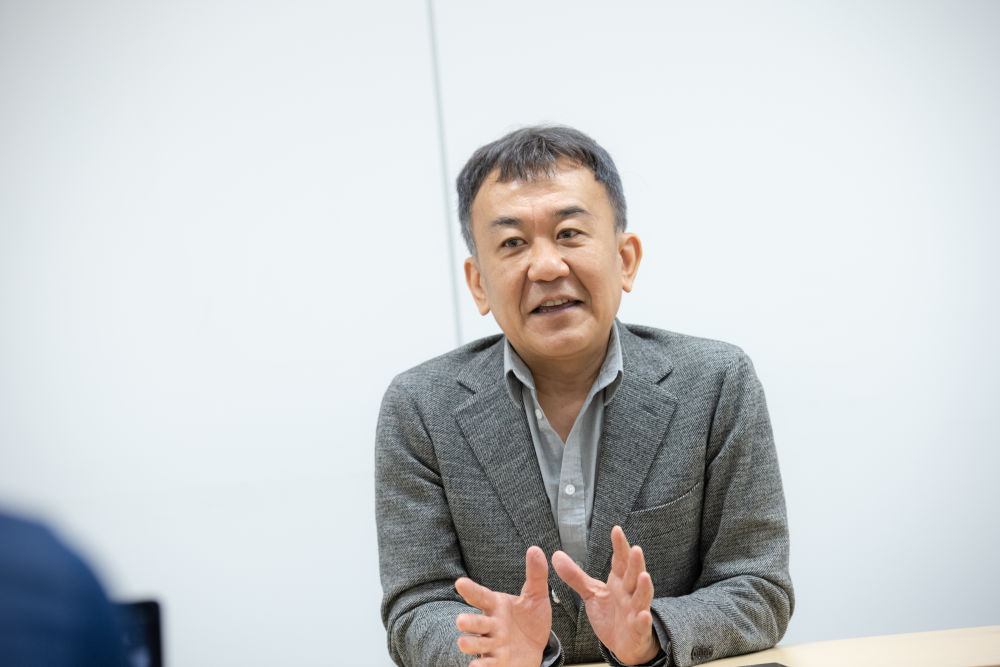

そもそも“映画祭”とは、何のための取り組みなのか。また、どのように楽しめるイベントなのか。『東京国際映画祭』のディレクターとして15年以上にわたって作品選定を務め、これまでに何度も“カンヌ”現地参加をしてきた矢田部吉彦さんに、“映画祭”の役割から楽しみ方、『カンヌ 監督週間』の醍醐味までを訊きました。

なぜ“カンヌ”は特別な存在なのか

──とても初歩的な質問になりますが、“映画祭”とはどのような役割を持ったイベントなのか、矢田部さんの考えを教えてください。

矢田部:大きく分けると、2つの役割があると考えています。

1つは、興行を成功へと導く役割です。映画祭は、著名な監督たちの作品がお披露目される場でもある。最新作をいち早くチェックしようと、業界関係者から一般の参加者まで、多くの人が会場に足を運びます。

そこで話題や盛り上がりをつくり出せれば、その後の興行にも弾みがつきます。注目度の高い映画祭であればあるほど、より大きな弾みをつけられる可能性があると言えるでしょう。

もう1つの役割は、新たな才能を発掘し世界に送り出すことです。映画祭は著名監督の作品だけでなく、審査を勝ち抜いた新人監督の作品を披露するための場でもあります。これまでの歴史を振り返っても、映画祭で上映されたことをきっかけに注目を集め、飛躍した監督は数多く存在する。なかでも、世界中から作品や関係者が集う“国際映画祭”は、監督が国際的な知名度を得るための足がかりとして、重要な意味を持っているんです。

そして、ここで紹介した2つの役割を世界で最も高いレベルで果たしているのが、「カンヌ国際映画祭」であると私は考えています。

──具体的に、カンヌのどのような部分が他の映画祭と比べて特別なのでしょうか?

矢田部:まずは、作品ラインナップの豪華さです。カンヌには、パルムドール(※最高賞の通称)や監督賞、脚本賞などを決めるための「コンペティション部門」があります。同部門では毎年、およそ20本の作品が上映されることになっており、そのほとんどが世界的に有名な監督の作品ばかりなんです。

他の映画祭においても賞を競う部門はありますが、カンヌほど有名監督の新作が出揃うことは、まずありえない。カンヌの作品ラインナップは、いわばその年の“世界選抜”と呼べるようなものです。私もその並びを見るたびに、「さすがカンヌだな」と毎回驚かされています。

作品だけではありません。監督や出演者はもちろん、バイヤーや記者など、あれほど多くの映画関係者たちが世界中から集まる機会は、カンヌだけでしょう。だからこそ、監督にとってこの映画祭で自身の作品をアピールできることの価値は、計り知れないほど大きいと言えます。

「カメラドール」と呼ばれる新人監督賞を巡っては、毎年し烈な競争が繰り広げられています。高い倍率をくぐり抜けた作品には、世界中からスポットライトが当たることになる。映画監督の道を選んだ人々の多くがカンヌでの受賞を目指す背景には、そうした理由があるんです。

──カンヌで選出される作品には、どのような特徴や傾向があるのでしょうか?

矢田部:コンペティション部門においては、ハリウッド映画のようなエンターテイメント性が強い作品よりも、いわゆる“芸術性”を重視した作品のほうが選ばれやすい傾向があります。

根底にあるのは、フランスをはじめとしたヨーロッパ独自の映画文化です。“映画作家”と表現されることもあるように、監督たちをアーティストとして捉え、後押ししていく文化が根付いている。そうした風土があることが、選出の傾向にも少なからず影響しているのではないでしょうか。

また、近年の特徴としては社会的に注目度の高いトピックや課題を扱った作品が、より評価されやすい傾向にあると感じています。

これはカンヌだけでなく、同映画祭と並んで“世界三大映画祭”と呼ばれるベルリン国際映画祭、ヴェネチア国際映画祭でも見られる傾向です。たとえば格差社会や移民問題、LGBTQといった、世界的にも関心が高く重要なテーマについて巧みに描かれている作品が、結果として選出されるケースが多くなっています。

たとえば2022年にパルムドールを受賞した『逆転のトライアングル』は、まさにそうした傾向に当てはまる作品の一つでした。

同作を生み出したリューベン・オストルンド監督は、2017年の『ザ・スクエア 思いやりの聖域』に続いて、2作連続でパルムドール受賞という快挙を成し遂げた人物。いずれの作品も、格差問題の実情をユーモラスに、皮肉を込めて描いた作品として高い評価を得ました。

現代社会の闇を巧みに切り取って、映画作品へと昇華する。いま世界で最も注目を集める監督の一人となっています。

2018年にパルムドールを受賞した是枝裕和監督の『万引き家族』、2019年に同じくパルムドールを受賞したポン・ジュノ監督の『パラサイト』もまた、格差社会から生まれるひずみに焦点を当てた作品でした。

さらに、2022年に日本人監督として初めてカメラドール特別賞を受賞した早川千恵監督の『プラン75』も、高齢化社会の訪れが私たちにどんな影響を及ぼしうるか、見事に描き出していた。

どの受賞もヨーロッパのみならず、その他の国や地域においても、社会的な問題を扱った作品が顕著に現れてきたことを示す出来事であったと感じています。

こうした選出傾向がある一方で、社会問題を題材にした作品ばかりが評価されることの是非を問う意見も多くあるのが現状です。たしかに、そうでなくとも素晴らしい作品は数多く存在します。今後、受賞作品があまりに偏るようなことがあれば、選定基準の見直しが必要になるかもしれません。

──どのような作品がカンヌで選ばれるのか。その傾向が世界中の映画監督たちの作風に影響しているのではないかと感じました。

矢田部:その通りだと思います。カンヌほど巨大な映画祭になると、やはり時勢や社会的文脈によって及ぼされる影響は少なくない。それにより、選定の傾向は今後も刻一刻と変化していくでしょう。

その変化が多くの作り手たちに大きな影響を与えることもまた、間違いありません。カンヌを起点に、世界中の映画文化が移り変わっていくといっても過言ではないんです。

『監督週間』が日本にやってくる意義

──日本初開催となる『カンヌ 監督週間』とは、どのような取り組みなのでしょうか。

矢田部:1968年にフランスの監督協会によって立ち上げられた、カンヌを構成する部門の1つです。「監督の目線から、優れた監督を選ぶ」ための取り組みとされており、前衛的で個性の強い作品が多く集まる点が最大の特徴です。

審査を通して選出された作品たちは、2週間ほどの期間にわたって映画館で上映されます。過去にはソフィア・コッポラやスパイク・リー、大島渚、北野武など、数々の有名監督たちがこの取り組みを通して、国際的に活躍するきっかけをつかんできました。

──監督週間を通じて飛躍した監督のなかで、矢田部さんの印象に残っている人物はいますか?

矢田部:2009年に『マイ・マザー』が選出された、グザヴィエ・ドラン監督ですね。まったく無名だった時代からカンヌに作品を送り続けていたドラン監督は、19歳で同作が監督週間に選ばれたことを契機に、一躍有名な存在へと上り詰めました。“カンヌの申し子”とも言える存在で、監督週間という取り組みの可能性を世界に示した一人でもあると思います。

──『カンヌ 監督週間 in Tokio』で上映される作品のうち、特におすすめしたい一本があれば教えてください。

矢田部:どれも素晴らしい作品なので悩ましいですが……1つ選ぶとしたらオープニング作品の『ゴールドマン裁判』ですね。

題材となっているのは、1970年代に起きた実際の出来事。フランスの裁判制度だからこそ生まれた物語を、役者たちが見せる迫真の演技を通して、力強く描き出した作品です。フランスの実力派として知られるセドリック・カーン監督の手によって、裁判をテーマとした傑作がまた一つ生まれたと言えるでしょう。

──他にどのような点が『カンヌ 監督週間 in Tokio』の見どころになるでしょうか。

矢田部:今年のカンヌで取り上げられた作品を、年をまたぐことなく劇場で見られることです。

カンヌをはじめ、海外の映画祭で初披露された作品の多くは、日本での公開までに1年余りの時間を要する場合がほとんどです。しかし『カンヌ 監督週間 in Tokio』では、今年の5月にカンヌでお披露目されたばかりの作品を、一部を除き日本語字幕付きで早くも鑑賞できる。これは歴史を振り返っても非常に貴重な機会で、今回の最も大きな魅力だと思っています。

また、上映される作品たちは、基本的には日本での公開が決まっていないものばかりです。なので今回を最後に、国内で観られる機会が訪れない可能性もある。仮に配給が決まったとしても、劇場で公開されるまでには1年間ほどの時間が掛かるでしょう。そのことを踏まえても、参加する価値が十分にあるイベントだと感じています。

映画祭はフェス。難しく考えず、「映画のお祭り」に気軽に参加を

──ここまではカンヌを中心にお話を伺ってきましたが、日本国内に目を向けるとどのような映画祭があるのでしょうか。

矢田部:多種多様な映画祭がほぼ毎週のように、全国各地で開催されています。そのうち、最も大規模なのは「東京国際映画祭」。また、2年に一度開かれる「山形国際ドキュメンタリー映画祭」も日本を代表する映画祭として知られる存在です。

横浜で行われている「フランス映画祭」は、在日フランス大使館もサポートに力を入れており、フランス本国から多くの有名監督や俳優がゲスト参加することでも有名です。それ以外にも「ドイツ映画祭」や「北欧映画祭」、「香港映画際」に「ペルー映画祭」と、世界中の国や地域を取り上げた映画祭がたくさんあることも、日本ならではの文化といって良いでしょう。

──国内における映画祭の発展には、少なからず日本独自の文化が影響しているのでしょうか。

矢田部:はい。日本はアジアのなかでも、世界中から作品を輸入して映画館で観る文化が特に根付いている、珍しい国だと思います。

戦前、東和商事(現東宝東和)の設立者として知られる川喜多長政とかしこの夫妻が、世界の映画を日本で観るための礎を築き上げた。戦後になると優れたヨーロッパ映画がすぐに観られるようになり、岩波ホールをはじめ“ミニシアター”と呼ばれる映画館が、数多く建てられました。こうした独自の変遷を経て、他国が羨むほどの「世界の作品を観る、日本ならではの映画文化」が醸成されていったんです。

その文化が土台にあるからこそ、これほどバラエティに富んだ映画祭が、地域を問わずさまざまな場所で行われるようになったのだと思います。

──改めて、私たちにとって“映画祭”とはどのような意味を持つ催しなのでしょうか。ここまでのお話も踏まえつつ、矢田部さんが考える醍醐味や魅力について教えてください。

矢田部:映画祭ならではの楽しみ方の1つに、「未知だからこその発見を味わうこと」があると考えています。

告知を入念に行う映画館での興行に比べて、映画祭の場合は事前に公開される情報が限られます。初披露の作品が上映されることも含めて、観賞する作品がどんな内容なのか、行ってみるまでわからないことが多いんです。

最近は、口コミを確認してから映画を観に行くことが一般的になりつつあります。もちろん、それも楽しみ方の1つであり、映画の裾野をより広げることにつながっていると実感します。

一方で、特に予備知識なく観賞することでしか味わえない感情や、魅力があるはず。未知の状態で作品に触れるからこそ、思いがけない“発見”が得られると思っています。

その発見は、必ずしも自分が望むようなものではないかもしれません。そうした不確実性もひっくるめて、映画祭にしかない体験をぜひ味わってもらいたいです。

そして何より、文字通り「映画のお祭り」として、純粋に楽しんでほしいという気持ちがあります。

映画祭とは、映画を愛する人たちが集まって作り上げる“お祭り”であり、誰もが気軽に参加できるイベントだと、個人的には考えています。実際に、チケットさえ買えば誰でも参加できる映画祭が、ほとんどなんです。

読者のみなさまのなかには、自分が参加できるイベントだとは思っていなかった方も、少なからずいるのではないでしょうか。そんなことはなく、音楽フェスなどと同じように、映画祭もまた誰にとっても開かれたイベントの1つです。もし興味を持ってくださったのならば、ぜひ身近な映画祭を見つけて、まずは一度足を運んでみてほしいです。

映画 インタビューの記事一覧

韓国映画『脱走』主演イ・ジェフンにインタビュー!「私にとって一番幸せを感じる空間、それは映画館です」

『脱走』の劇場公開を記念して来日したイ・ジェフンさんに役作りや、ご自身の夢などについて伺いました!

2025.06.26韓国映画『脱走』主演ク・ギョファンにインタビュー!「自分も好きなことを話す時に目が輝く人になりたい」

『脱走』の劇場公開を記念して来日したク・ギョファンさんに役作りや、ご自身の夢などについて伺いました!

2025.06.26ダメなままで最高じゃん!池田テツヒロが語る『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』ができるまで

国民的おかし「たべっ子どうぶつ」がまさかの映画化!松田元太、水上恒司、髙石あかりが声優を担当

2025.04.30