Edited by

- 宮嶋僚子U-NEXT映画部

名匠ヴィム・ヴェンダースが、名優・役所広司を主演に迎えた最新作『PERFECT DAYS』が12月22日(金)から劇場公開。東京の東側の下町に暮らす男が、西側に位置する渋谷周辺の公衆トイレの清掃の仕事をしながら、穏やかな日常生活を送っている、そんな設定の新作。ロードムービーの名手と呼ばれ、繰り返し「都市や土地」をひとつの重要な要素として映画を撮り続けているヴェンダース監督が、今度は東京をどのように切り取るのか、楽しみですね。

今回は、ヴェンダース監督が今までのキャリアのなかで発表してきた多くの作品の中から、とりわけ都市・土地が持つ性質が登場人物たちのキャラクターと有機的に繋がって描かれてる作品を5作品、ご紹介します。

『パリ、テキサス』(1984)

映画に関するムック本で。映画特集が組まれた雑誌の表紙として。この鮮やかなピンクのモヘアのニットを着たナスターシャ・キンスキーのビジュアルが繰り返し繰り返し使われる、あまりにも有名な、あまりにもシンボリックな傑作であり、ヴェンダースの代表作です。

愛することに不器用すぎてバラバラになってしまった男と女、そして彼らのひとり息子が、数年の空白を経て出会いなおすロードムービー。テキサスの砂漠から、息子が弟夫婦に育てられているロサンゼルスへの旅。そこで出会った息子との、別れた妻がひっそりと暮らすヒューストンへの旅。

劇中、男が自分のオリジンだと信じて何度も言及する“テキサス州パリ”にたどり着くことはありません。息子が育った都会から、元妻が暮らす都会へ。それぞれの人物には暮らす土地の性質とそこから醸し出される明確な人生の背景があるのに対し、男がこだわる「テキサス州パリ」はただただ男の口にのぼるだけで実体がなく、幻や神話の街のような印象さえ受けるほど。

そこを目指す男の人生に、確かなものはあるのか…。静かな余韻を残す、美しい作品です。1984年カンヌ国際映画祭でパルム・ドールを受賞。『都会のアリス』(1974)、『まわり道』(1975)、『さすらい』(1976)の「ロードムービー三部作」とあわせて、ロードムービーをヴェンダースの作風として決定づけた1本と言えそうです。

『ベルリン、天使の詩』(1987)

ヴェンダースの代表作としてもうひとつよく挙げられるのがこの作品。ベルリンの街並み、人びとの営みがモノクロの映像におさめられた、詩的で静謐な美しい作品です。

人の心の声を聴くことができる天使が、ベルリンのサーカスの空中ブランコ乗りの女性に恋をします。天使は人の心を知ることはできますが、自分の存在を人間に知らせることができません。彼女に見つめてもらうことも、彼女を抱きしめることもできない。そのためには天使をやめ、人間として地上におりなければならないのですが…。

冷たいものにさわるとヒヤリとすること。冬にコーヒースタンドで買うホットコーヒーが美味しいということ。世界が色彩にあふれていること。名優ブルーノ・ガンツが演じる天使が新たに知る人間の歓びに、観ている私たちも当たり前の生活のなかにある幸せに気づかされ、尊く感じる映画です。

実際に長い間『刑事コロンボ』で主演していた俳優ピーター・フォークがベルリンでロケ撮影中という設定でカメオ出演し、実は“地上に下りた天使の先輩”だったという遊び心もおしゃれ。

ヴェンダースは『パリ、テキサス』の元夫婦の最初の再会シーンでも「一方的にしか視認できない(しづらい)」という状況の設定を採用しています。人間同士が互いに存在を確認し、認めあえるということへの礼賛も感じます。

この作品も1987年のカンヌ国際映画祭で高い評価を受け、監督賞を受賞しています。

『アメリカの友人』(1977)

芸術の世界を舞台にしながら、徐々に悲壮な殺し屋の物語へと展開していく、パトリシア・ハイスミス原作の犯罪サスペンス。

家族を抱えて重い白血病を煩うドイツ人の額縁職人(ブルーノ・ガンツ)と、贋作を扱う画商(デニス・ホッパー)。職人気質で「絵で金儲けをする人間が好きじゃない」と言ってのける無骨で融通のきかないドイツ男にとって、画商らしからぬアメリカンカジュアルを着こなすニューヨークから来た贋作商人は、資本主義の権化のように見えていたことでしょう。それでも、その資本(お金)のために彼に協力しなければならない状況になって…。

それぞれの土地のにおいを背負いながら、お互いに利用しようとするふたりの緊張感の途切れない関係性のツイストと、家族に嘘をついて殺し屋家業を受け入れざるをえなくなっていく展開、そして映像のソリッドな質感が魅力です。

『太陽がいっぱい』(1960)、『キャロル』(2015)などの映画化作品で知られる原作者パトリシア・ハイスミスも、今年11月に本人のドキュメンタリー映画『パトリシア・ハイスミスに恋して』が公開され、再び注目を集めています。この作品でデニス・ホッパーが演じるアメリカ人の贋作画商は、トム・リプリー。つまり『太陽がいっぱい』や『リプリー』(1999)の主人公と同一人物です。そういう軸で通して観るのも、映画の楽しさですね。

『都市とモードのビデオノート』(1989)

ヴェンダースはドキュメンタリー作家としても多くの作品を生み出しています。この作品は日本人ファッションデザイナー、ヨウジヤマモト(山本耀司)を追ったドキュメンタリー映画。

いわゆる「モード」とは距離を置いているヴェンダースが、山本が言葉を選びながら丁寧にロジカルに話す思いや美意識に触れ、次第にクリエイターとして共鳴していくプロセスが伝わってくるような、ヴィヴィッドな作品です。

山本が愛する都市(東京とパリ)について訊いたり、新しいファッションを生み出しながらなぜ古いものや昔の人びとを切り取った写真を愛するのかについて深掘りしたり、ジャンルは違えど世界的に活躍するクリエイターとしての切り込みかたが興味深いところ。

また山本の「日本人デザイナーではあるが、日本を代表しているつもりはない」という言葉をあえて残しているあたり、1970年代に「ニュー・ジャーマン・シネマの旗手」として一気に注目をあびることになった自らの経験も投影しているのだろうか、などと、ヴェンダースの視点を思いながら観られる一本です。

『東京画』(1985)

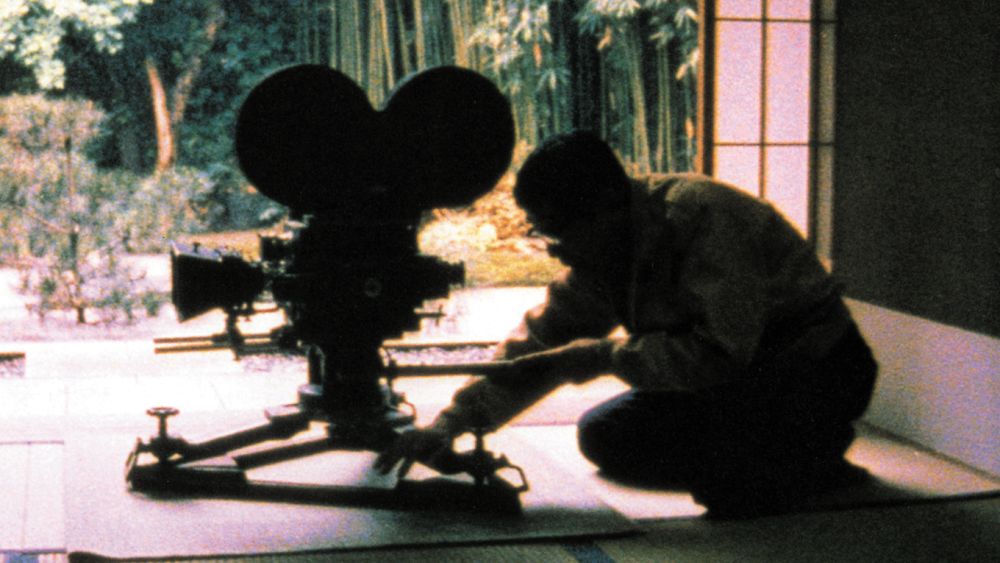

ヴェンダースがもうひとつ、日本取り上げた作品として触れないわけにいかないのは、尊敬する小津安二郎監督の『東京物語』(53)の面影を求めて東京を旅したこの作品。

ヴェンダースは1945年ドイツ・デュッセルドルフ生まれ。小津安二郎の作品はもちろんリアルタイムで観たわけではないでしょう。実際、この作品が撮られたのは80年代の日本。高度経済成長期を昇りつめてバブル経済のただなかにある東京です。パチンコ店が大繁盛で、テレビの深夜放送が華やかで、原宿には竹の子族が元気いっぱいに踊っていた時代。

小津の愛した抑制された美意識とは異なる東京の姿ですが、それも含めてフラットに、そして丹念においかけるのがヴェンダースの目線。そして、小津と長く仕事をした撮影監督・厚田雄春や俳優の笠智衆との邂逅。小津の思い出をじっくりと聞きだし、現代の東京とのコントラストを浮かび上がらせます。

淡々とした筆致ながら、ヴェンダースの小津への愛と尊敬があふれるドキュメンタリーであり、『東京物語』の東京と実際の東京を複層的に旅するロードムービーとも言えるかもしれません。

ほかにも、さまざまな都市と人間が登場するヴェンダース作品。ここでは特に触れていませんが、鮮やかな色使いや、舞台となる土地にあわせた音楽のつかいかたも洗練されています。物語を追うというよりも、ヴェンダースの描く世界、そこで描かれる土地とそこに生きる人びとに寄り添うような気持ちで観たい作品群です。

U-NEXTでは他にもヴィム・ヴェンダース作品をたくさん配信しています。ぜひお楽しみください。

Edited by

- 宮嶋僚子U-NEXT映画部